スペアタイヤがない車は危険?「パンク修理キット」が役に立たないケースとは?

最近の車にはスペアタイヤが付いていないことご存じですか?

軽量化や燃費向上などの理由から、多くの車がスペアタイヤを積まず、

代わりに「パンク修理キット」を搭載しています。

実際にパンクしたとき、「パンク修理キットは本当に使えるの?」と不安になりますよね。

結論から言うと、僕は使いません!

僕自身、15年以上ロードサービスの現場にいて、パンク修理キットを使用して自走できたケースはほんのわずかでした。

人もいなくて電話も繋がらない山の中なら考えなくもないですが^^;

この記事では、そのリアルな現場の声と注意点をわかりやすく解説していきます。

1. スペアタイヤが消えた理由と修理キットが採用された背景

1-1. スペアタイヤが姿を消した理由

近年の新車には、スペアタイヤが搭載されていません。(オプションでスペアタイヤ有)

背景には、メーカー側の以下のような理由があります。

①軽量化による燃費と走行性能の向上

スペアタイヤとホイールを省くことで、車両重量は約15〜20kg軽くなります。

その結果、燃費が1%前後改善されるとされており、環境性能の向上にもつながります。

さらに、車が軽くなることで加速しやすくなったり、ブレーキの効きが良くなるなど、走りの面でもメリットがあります。

※車種によってはジャッキや工具が残っているケースもあります。

② ラゲッジスペースの確保

スペアタイヤがなくなることで、ラゲッジ床下のスペースを有効活用できます。

収納性がアップし、実用面でのメリットも大きいです。

軽自動車でゴルフバックを詰め込めるようになったよね!

③ 製造・輸送コストの削減

タイヤやホイール、ジャッキを省くことで、製造コストと輸送コストを圧縮可能。

その分、車両価格にも還元されます。

④ 廃棄物の削減

スペアタイヤは、使われないまま車に積まれているだけで10年近く経過することも珍しくありません。

しかし、ゴム製品には寿命があり、ブリヂストンや消費者報告誌なども「10年を超えたタイヤは使用不可」と明言しています。

実際、車内に保管されていても高温多湿の影響でゴムは劣化し、6〜10年でひび割れや硬化が進行します。

とくにテンパータイヤ(応急用スペア)は走行距離や速度の制限もあるため、早めの点検・交換が推奨されます。

僕も学校で寿命は10年って言われたけど、今まで何百回とスペア交換してきて、駄目になってたのは一回だけだね^^

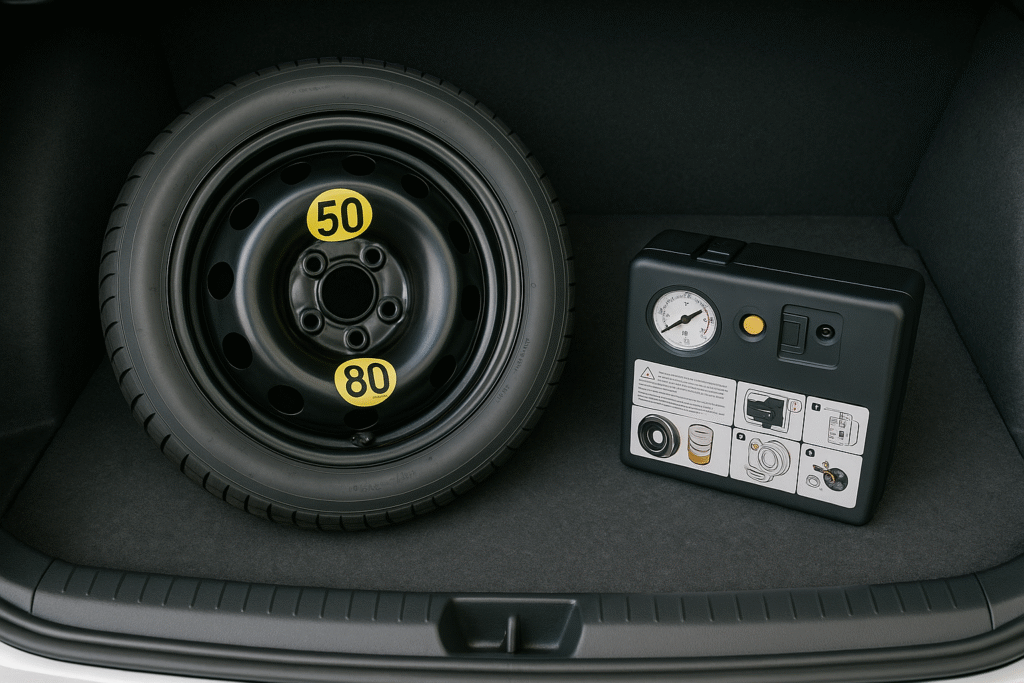

🧰 1-2. パンク修理キットの中身と仕組み

現在、多くの新車に搭載されている「パンク修理キット」は、シーラント式と呼ばれる応急処置用のセットです。

タイヤのトレッド面(道路接地面)にできた小さな穴をふさぎ、一時的に走行可能な状態にするための道具が揃っています。

以下が、一般的なパンク修理キットの構成です。

パンク修理剤(シーラント)

- 液体または泡状の修理剤で、タイヤ内部に注入して穴をふさぎます。

- タイヤ内側に広がることで、空気漏れを抑え、応急走行が可能になります。

- 一体型の製品では、コンプレッサーと一緒になっており、操作がより簡単です。

エアーコンプレッサー

- 修理剤注入後にタイヤへ空気を入れるための電動ポンプです。

- シガーソケットから電源を取り、スイッチを入れるだけで空気を補充できます。

- 空気圧は車種により異なるため、車の取扱説明書を確認しましょう。

バルブコア回し(バルブツール)

- タイヤバルブ内の「バルブコア(逆止弁)」を取り外す・取り付けする小型の工具です。

- 非常に小さいため紛失に注意が必要です。使用後は必ず元の場所に戻しましょう。

このように、パンク修理キットは「穴をふさぐ+空気を補充する」ためのアイテムがセットになっています。

次章では、これらを実際に使う際の手順と注意点を紹介します。

全然わからないね….次の章で動画があるよ

第2章:パンク修理キットの使い方と注意点

2-1. 基本的な使用手順(シーラント式)

パンク修理キットは、以下のような流れで使用します。

※詳細な操作は車種やキットによって異なるため、必ず取扱説明書を確認してください。

- 安全な場所に停車し、ハザードランプを点灯

→ 路肩や広いスペースなど、後続車に配慮した場所で作業します。 - 異物の確認とバルブチェック

→ タイヤに刺さっている釘やガラス片などがあれば無理に抜かず、そのまま処置を開始。

→ バルブキャップを外し、必要に応じて「バルブコア回し」で弁を調整。 - 修理剤(シーラント)を注入

→ ホースをバルブに接続し、シーラントをタイヤ内に流し込みます。

→ 一体型タイプなら空気と一緒に注入されます。 - コンプレッサーで空気を補充

→ 車のシガーソケットに接続し、スイッチを入れて空気を充填します。

→ 車ごとの指定空気圧に合わせて調整。 - 低速で5kmほど走行し、シーラントを内部に行き渡らせる

→ 走行後にもう一度空気圧をチェックし、再充填が必要か確認します。

ジャッキをかける場合は外れることも考えて、車体の下に潜り込まないようにね

2-2. 実演動画で見る!メーカーによる使い方の違い

パンク修理キットの操作方法は、メーカーによって仕様が異なります。

ここでは、トヨタとホンダの実際の使用動画を比較しながら、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。

🔧 トヨタの例|修理剤と空気を一度に注入できる「一体型タイプ」

トヨタの修理キットは、修理剤とコンプレッサーが一体化されており、

ホースを接続してスイッチを入れるだけで、空気と修理剤を同時に注入できる仕様です。

操作が簡単で、初心者にも扱いやすいのが特徴です。

🔧 ホンダの例|修理剤注入 → 空気補充の「分離型タイプ」

一方、ホンダの修理キットは、修理剤とコンプレッサーが分かれている構成になっています。

最初に手動で修理剤を注入し、そのあと空気を充填する2段階操作が必要です。

手順はやや多いですが、注入量を自分で調整できるという利点もあります。

使い方の違いまとめ

| 項目 | トヨタ(自動注入型) | ホンダ(手動分離型) |

|---|---|---|

| 修理剤の注入 | 空気と同時に自動注入 | 最初に手動で注入 |

| 操作手順 | シンプル(1回) | 2段階操作(注入→空気) |

| 初心者向け | ◎ わかりやすい | ○ 慣れが必要だが確実 |

2-3. 使用時の注意点と制限事項

パンク修理キットは非常に便利ですが、あくまで一時的な応急処置です。

以下のポイントに注意して、安全に使用してください。

🚫 使用できるパンクの範囲

- 直径4mm以下の小さな穴(トレッド面)のみ対応

- サイドウォール(側面)やバースト、裂傷には使用不可

- ホイール損傷・空気圧センサー異常も対象外

穴の大きさの判別は僕にもわからない。

修理して初めて「◯ or ✕」がわかる。

⏳ 使用期限と保管上の注意

- シーラントの有効期限は3〜5年が目安

- 車内高温や湿気により劣化が進みやすく、いざという時に使えない場合も

- 点検の目安:年1回 or 車検ごとに確認するのが理想

消費期限シールをチェック!

🧾 使用後のコスト

- シーラントは基本的に使い切り(再使用不可)

- 使用後はタイヤ内部に残った薬剤を洗浄する必要あり

- TPMS(空気圧センサー)に付着すると故障原因になる

- 修理費用として:

- シーラント再購入:1,500〜3,000円

- タイヤ交換(1本):7,000〜20,000円+α

- ホイール洗浄:1,000〜3,000円

高級車のホイ―ルについているTPMSはすごく高価な部品だよ!

実際のところ整備士の僕でも直せる自信は有りません。それは穴の大きさが判断出来なかったり、修理キットの保存状況がわからなかったりと腕の前に前提が成り立ってないんです。

なので判断がつかない場合や遠距離走行時は、迷わずロードサービスを呼ぶことをおすすめします。

3. パンク修理キットが使えなかった実例集

パンク修理キットは便利なアイテムですが、実際の現場では「使えなかった」「使って後悔した」という声も少なくありません。

ここでは、筆者自身やお客様の体験をもとに、実際にあった失敗例をご紹介します。

❌ ケース1:ホイールが真っ白に汚れてしまった

あるお客様がパンク修理キットを使用したところ、黒いホイールが白く汚れてしまい、汚れが落ちなくなったという事例がありました。

シーラント剤がホイールの塗装に付着し、固まってしまったためです。

特に黒やガンメタのホイールは汚れが目立ちやすく、美観を損なう可能性があります。

❌ ケース2:修理キットの場所がわからず高速道路で立ち往生

高速道路でパンクが発生した際、運転手が修理キットの収納場所を把握しておらず、本線上で立ち往生してしまったケースがありました。

高速道路上での停車は非常に危険であり、事前に修理キットの場所と使用方法を確認しておくことが重要です。

❌ ケース3:バイクに使用してボディが汚れてしまった

バイクのパンク修理にキットを使用したお客様から、シーラント剤がタイヤの穴から漏れ出し、ボディに付着して汚れてしまったという報告がありました。

バイクは車と異なり、タイヤとボディの距離が近いため、シーラント剤の飛散による汚れに注意が必要です。

❌ ケース4:修理キットの使用期限切れで効果なし

パンク修理キットのシーラント剤には使用期限があり、通常3〜5年が目安とされています。

あるお客様は、使用期限が切れたシーラント剤を使用したため、効果が得られず、結果的にロードサービスを呼ぶことになりました。

定期的な点検と、使用期限の確認が重要です。

❌ ケース5:修理後のタイヤが再使用不可に

パンク修理キットを使用した後、タイヤ内部にシーラント剤が残留し、タイヤショップでの修理が困難になったケースがあります。

シーラント剤はタイヤ内部に固着しやすく、再修理や再利用が難しくなるため、応急処置後は早めのタイヤ交換が推奨されます。

✅ パンク修理キットはあくまで応急処置

パンク修理キットは非常に便利なアイテムですが、万能ではありません。

使用する際は、以下の点に注意しましょう。

- 使用前に取扱説明書をよく読み、手順を確認する

- 定期的に使用期限をチェックする

- 使用後は早めに専門店で点検・修理を受ける

また、長距離ドライブや高速道路を頻繁に利用する方は、スペアタイヤの携行やロードサービスへの加入を検討することをおすすめします

まとめ:修理キットの限界と備えるべきポイント

パンクトラブルに遭い、使ったこともない修理キットでその場をしのぐのは、正直かなり無理があります。

それでも、スペアタイヤが無ければ使うしかない状況もあるのが現実です。

けれど——結局は直らなかった。現場でそんなケースを何度も見てきました。

要点まとめ

- 最近の新車はスペアタイヤが非搭載。パンク修理キットが標準装備に。

- 対応できるのは直径4mm以下の小さなパンクだけで、あくまで応急処置用。

- 操作方法はメーカーによって異なる。

- 例:トヨタは自動注入式、ホンダは手動で修理剤を注入する2ステップ式。

- 現場では「使っても直らなかった」というケースも多い。

- ホイールの汚れ、修理キットの収納場所がわからない、シーラントの使用期限切れなど。

- 修理キットに頼りすぎない備えが大切。

- スペアタイヤをオプションで追加する、保険付帯のロードサービスを活用するなど、現実的な対策を事前に選んでおくことが安心につながります。

修理キットはあくまで応急処置。

「なんとかなるだろう」と思って使ってみたら、うまくいかなかった…そんな現場を何度も見てきました。

だからこそ、今のうちに自分の車の装備をチェックしておくのが一番の安心対策です。

しっかり備えて、素敵なカーライフを^^