アジアンタイヤの危険性とは?国産タイヤとの違いとパンク事例を実体験で解説

アジアンタイヤって安いけど、本当に大丈夫?

その疑問に、15年以上トラブル現場を見てきた私の視点からお答えします。

とくに目立ったのは、一部のアジアンタイヤによるパンクやバースト。

装着した理由を聞くと「価格が安いから」という声がほとんどでした。

確かに、国産タイヤの半額以下で買えることもあり、魅力的に見えますよね。

それで安全性があれば、僕も買ってたと思う^^

でもやっぱり“質”の部分で国産とは差があるね

この記事では、こんな内容をわかりやすく解説します:

実名メーカーは出しませんが、「一部のアジアンタイヤで起こりやすい事例」として、初心者の方にもわかるよう、丁寧にまとめています。

この記事を読めば、タイヤ選びで“後悔しない判断基準”が見えてきます。

1. 現場の声に見る|アジアンタイヤの“気になる評価”とは?

1-1. トラブル現場で感じた違和感

僕はこれまで、トラブル現場で数えきれないほどのタイヤ交換やパンク対応をしてきました。

その中でも「アジアンタイヤを履いていた車は、何かトラブルが多いな」という印象を受けてきました。

実際にトラブルが起きた車に履かれていたのが、価格が非常に安いアジアンブランドだったというケースは少なくありません。

1-2. 整備士や販売員の“リアルな本音”

整備士や販売店スタッフに話を聞くと、こんな声がよく聞かれます。

「アジアンタイヤはコストは魅力。でも品質はピンキリだよ」

「お客さんには“安いけど自己責任で”と伝えてる」

もちろんすべてのアジアンタイヤが危険というわけではありませんが、

“現場目線での印象”は、正直あまり良くないのが実情です。

言いたいことを全部この記事に書くよ

2. なぜすぐ硬くなる?アジアンタイヤのゴム質と寿命の違い

2-1. 国産とアジアンの「油分の質と持続性」

国産タイヤは、耐候性・耐熱性に優れたゴムを使い、油分の保持力も高いのが特徴です。

一方、アジアンタイヤの一部はコスト重視のため、揮発しやすい油分やゴム成分が使われている傾向があります。そのため、製造から時間が経つとゴムの表面が白くなったり、触った感じがカチカチになることも…。

イメージはこんな感じ。

・国産タイヤ=しっとりした高級パン(しっとり感持続)

・アジアンタイヤ=鏡もち→時間が立つとひび割れる

2-2. 油分が抜けるとどうなる?|ひび割れ・パンク・滑りやすさ

油分が抜けると、以下のようなトラブルが起こりやすくなります。

乗り心地の悪化 → 路面の細かい振動が伝わりやすくなる

ゴムが硬化してひび割れ → 空気漏れ・バーストの原因に

グリップ力の低下 → 雨の日に滑りやすくなる

残り溝があっても、触った感触や弾力が失われていたら要注意。

見た目だけでは判断が難しいので、不安なときは整備士に相談しましょう。

3. 構造の違いがトラブルを招く|アジアンタイヤの内部構造

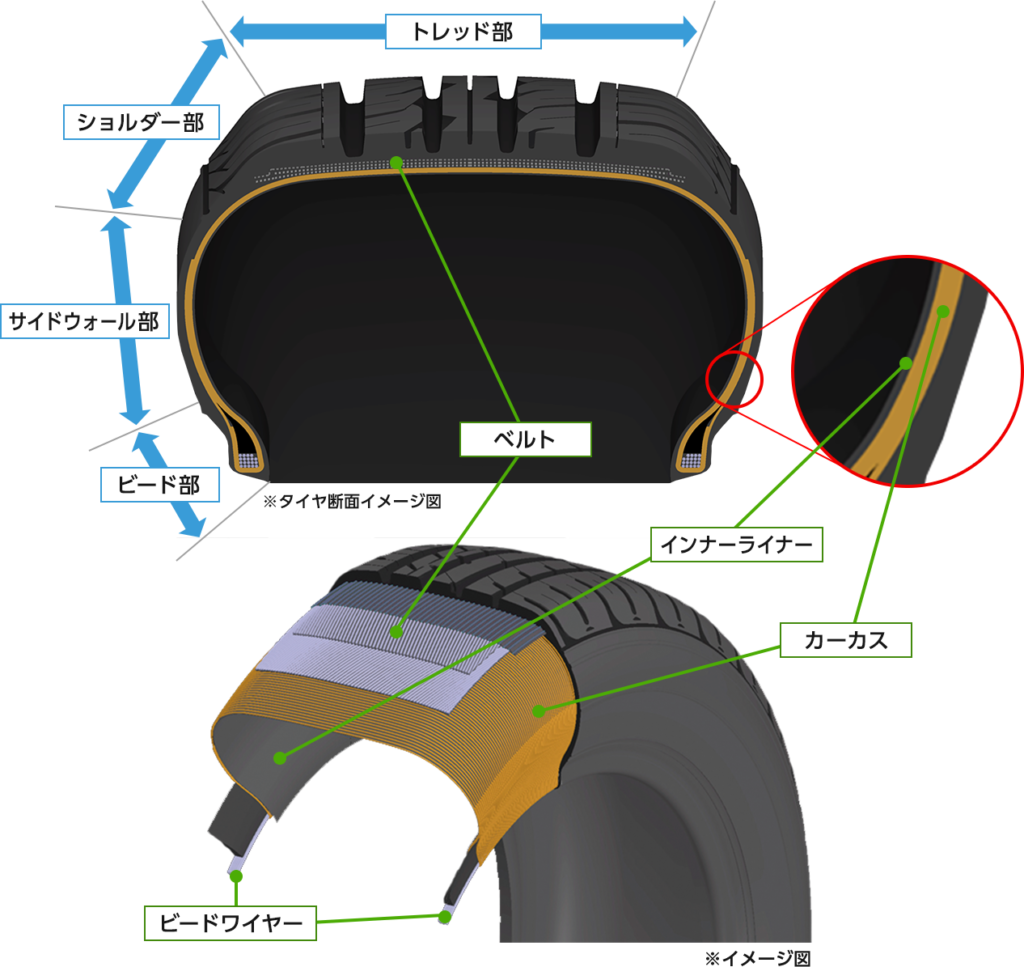

引用:ダンロップ

3-1. カーカス構造の違いと「ピンチカット」の危険性

アジアンタイヤの一部には、カーカス(上記画像参照)の繊維が粗く、強度が弱い場合があります。

このようなタイヤは、縁石や段差を越えたときの衝撃で、カーカスが破れてしまうことがあるんです。

見た目には傷がなくても、タイヤの側面(サイドウォール)が不自然に膨らむのが特徴。これは「ピンチカット」と呼ばれ、内部でカーカスが裂けてしまったサインです。

この状態は、いつバーストしてもおかしくない非常に危険な状態、修理対応できずタイヤ交換が必要になります

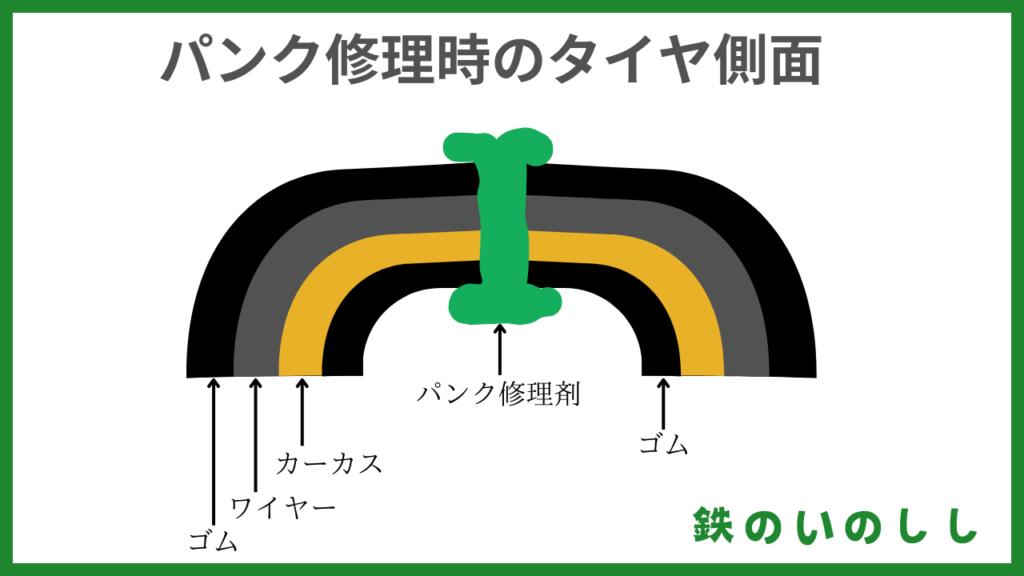

3-2. ベルト本数や構成の違いと「修理の難しさ」

タイヤの内部には、走行時の力を支える「スチールベルト(ワイヤー」が入っています。国産タイヤではこのベルトの本数や配置に余裕があり、しっかりと補強されているのが一般的です。

一方、アジアンタイヤの一部ではベルトの本数が少なかったり、配置が粗いものがあります。

その結果、パンクした際に空気が抜ける範囲が広がりやすく、パンク修理剤が噛み込まず空気が止まらないケースが多いんです。

国産タイヤなら修理で済んだかもしれないところを、アジアンタイヤでは交換しか選べない──そんなケースが意外と多いのが実情です。

3-3. ビード部が極端に硬く「再利用できない」問題

ビードとは、タイヤとホイールを密着させる「縁の部分」のこと。

通常、タイヤ交換時にビードをうまく外して、新しいタイヤに組み替えるのが一般的です。

ところが、一部ではアジアンタイヤはビードが異常に硬く、固着してしまうことがあります。

この場合、タイヤチェンジャーで外そうとするとビードが裂けるかホイールに張り付いて取れないといったトラブルに。

最悪、ホイールに傷つくことになるよ

このように、再利用や下取りが難しい=寿命が短いという意味でも、

価格だけで判断するリスクがあることを知っておいてほしいポイントです

もちろん、すべてのアジアンタイヤがこのような構造を持っているわけではありません。ただ、現場ではこうした傾向が一部の銘柄で繰り返し見られるのも事実です。

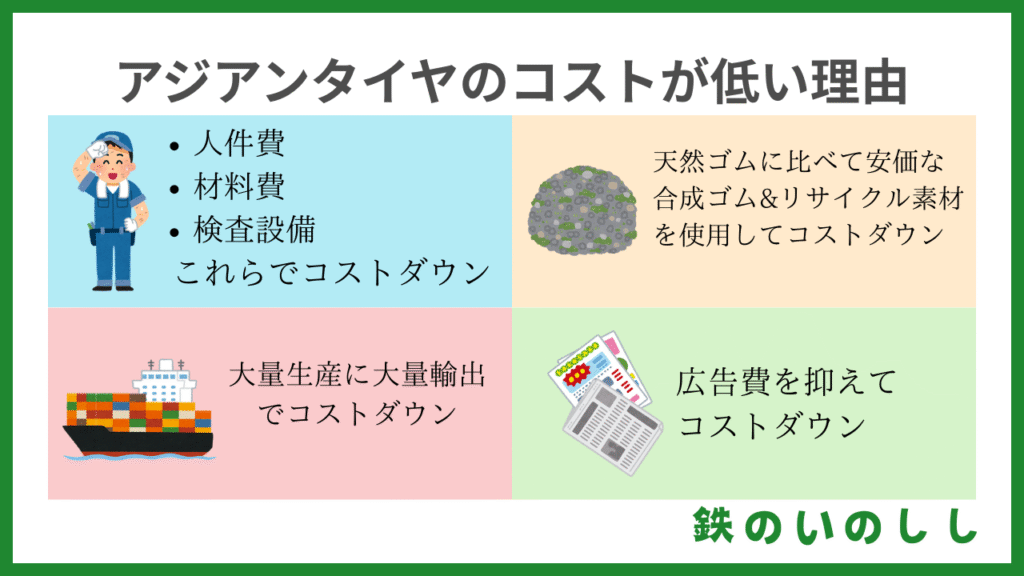

4. なぜ安い?アジアンタイヤの“見えないコストカット”

4-1. 材料と品質管理の差が価格に反映されている

国産メーカーでは高品質な天然ゴムと合成ゴムを最適に配合し、製造後も厳しい検査を実施しています。

一方、一部のアジアンタイヤでは

「合成ゴム主体で作られている」

「素材にリサイクル成分が混ざっていることがある」

といった話が、卸業者や輸入業者の間でささやかれています。

こうした背景もあって、アジアンタイヤは製品ごとに“品質にばらつきがある”というのが実際のところです。

ただし、これらの情報はメーカーから公式に明かされることは少なく、あくまで“低価格帯に見られやすい傾向”として受け取るのが妥当です。

新品タイヤなのに、サイドが波打っているの見たことあるよ

4-2. 製造拠点の違いと人件費の差

アジアンタイヤの多くは、中国・タイ・インドネシアなどの工場で大量生産されており、人件費や材料費を抑えるだけでなく、検査体制や設備投資も最小限にとどめることで、製造コストを大幅に削減しています。

こうした低コスト体制によって価格が抑えられている一方で、製造段階での品質管理が不十分なケースもあり、製品ごとの差(バラつき)や耐久性への不安につながることがあります。

それでも海外からの輸送でコストが上がるのでは?

たしかに、船便や通関費用はかかりますが、アジアンタイヤはコンテナ単位でまとめて大量輸送されるため、1本あたりの輸送コストは数百円〜1000円程度に抑えられていることが多いです。

結果的に、「人件費削減+品質管理の簡略化+大量輸送」によって、

日本メーカーでは実現できない価格帯で販売できる仕組みが成り立っているのです。

4-3. 広告費や開発コストを抑えて安さを実現

有名な国産メーカーは、テレビCMやモータースポーツへの参戦などを通じて、ブランド力や安心感を高める活動にコストをかけています。

一方、アジアンタイヤの多くは、広告費をかけず、技術開発も最低限にとどめているのが特徴です。

そのぶん価格に上乗せされるコストが少なく、とにかく“安さ”で勝負する販売戦略が中心となっています。

amazonでタイヤを探すと国産より1/3で売られていると「これでいいや」ってなるよね

こうしたコストカットの積み重ねで、アジアンタイヤは信じられないほど安い価格で売られているのです。

【補足】「アジア製=アジアンタイヤ」というわけではありません

最近では、ブリヂストンやヨコハマ、TOYOなどの国産メーカーも、タイや中国などのアジア圏でタイヤを製造するケースが増えています。

これはコスト効率や流通の最適化を目的としたもので、製造基準や品質管理は日本国内と同じ水準で行われています。

一方、アジアンタイヤと呼ばれる製品は、海外の無名ブランドが価格を最優先にして作っているケースが多く、品質管理体制や検査基準が簡略化されていることもあります。

同じアジア製でも、「どのメーカーが、どんな基準で作っているか」が重要であり、

「中国製=危険」「アジア製=粗悪」という単純なイメージで判断するのは正確ではありません。

国産メーカーもなんとかコスト下げようとしているよ

5. アジアンタイヤの性能表示に注意|ロードインデックスと速度記号が原因のトラブル例

一部のアジアンタイヤは、日本の安全基準に準拠しておらず、実際には「表示されている数字どおりの性能が出ない」リスクを抱えたまま流通していることもあります。

その代表的な項目が、ロードインデックス(耐荷重)と速度記号(最高速度)です。

この章では、それぞれの意味や役割、そして性能不足が引き起こす実際のリスクについて、わかりやすく解説します。

5-1. ロードインデックス不足が引き起こす危険と車への影響

ロードインデックス(LI)は、タイヤ1本あたりが支えられる最大荷重(kg)を示す数値です。

車両の重さや積載量に対して十分な “LI” が必要ですが、一部のアジアンタイヤではこの数値どおりの耐荷重性能が出ていないケースがあると指摘されています。

たとえば…

- LI 91 → 615kgまでOK

- LI 95 → 690kgまでOK

- LI 100 → 800kgまでOK

⚠️ロードインデックス(LI)が不足するとどうなる?

タイヤが車の重さを支えきれず、常にたわみ過多な状態になります。

価格に惹かれて性能の低いLIを選ぶと、安全性だけでなく車そのもののバランスが崩れる結果になりかねません。

5-2. 表示だけで選ぶのは危険|速度記号と走行トラブルの関係

速度記号(スピードシンボル)は、タイヤが安全に対応できる最高速度の上限を示す記号です。

しかし、一部のアジアンタイヤでは、表示されている速度記号と実際の耐久性能が一致していないことがあります。

⚠️ 速度記号が不足するとどうなる?

- 表示された速度を出していないのに、トレッド温度が急上昇

- 剛性不足でタイヤの接地が不安定になり、ハンドルが振れる(シミー)

- 長時間の高速巡航や夏場の高温路面で、安全マージンを超えてタイヤが変形・バースト

- 安定性を失い、車線変更時にふらつく・制動距離が伸びる など、深刻な影響も

例:速度記号「Q(160km/h)」でも、

真夏の高速道路で100〜110km/h巡航を続けるだけで設計上の限界に近づく可能性があります。

速度記号は余裕を持って選ぶのが鉄則です。

“記号が書いてあるから大丈夫”と信じて装着した結果、事故に繋がるケースもあることを知っておきましょ

5-3. なぜそんなタイヤが流通してしまうのか?|仕組みと落とし穴

一部のアジアンタイヤが性能不足といわれながらも市場に出回るのは、日本とは異なる海外規格で作られた製品がそのまま輸入・販売されているからです。

多くは現地では問題のない仕様でも、日本の高速道路や高温路面には不向きな設計のものも含まれます。

とくにJATMAやECE規格に準拠しない製品は、日本の走行環境で求められる性能が保証されていない場合があります。

さらに厄介なのは、これらが見た目や表示では判別できないこと。

ロードインデックスや速度記号が書かれていても、本来の性能を満たしていないことがあるのです。

通販や格安店では価格で選ばれやすく、詳細な性能確認がされないまま使われてしまうケースも少なくありません。

「数字があるから大丈夫」ではなく、“どの基準で作られているか”を見極める視点が重要です。

国ごとに基準や規格が違うから、日本には日本にあったタイヤが必要だよね

まとめ|アジアンタイヤを選ばない理由とその対策

安さが魅力のアジアンタイヤですが、ここまで見てきたように、見た目や表示だけでは判断できない性能リスクがある製品も存在します。

すべてのアジアンタイヤが危険というわけではありませんが、

価格の裏にどんな構造や事情があるのかを知ったうえで選ぶことが、後悔しないタイヤ選びには欠かせません。

🎉この記事で伝えたいこと

- 一部のアジアンタイヤでは、日本の安全基準に準拠していないものが流通している

- 表示されているロードインデックスや速度記号が実力と一致しない例がある

- 性能不足が原因で、バースト・剥離・ふらつきなどの事故が起きるリスクも

- 見た目や価格では判断できないため、信頼できるブランドかどうかが重要

- 海外規格は合法でも、日本の使用環境には合っていないことがある

- 実際の現場では、「安かったけど後悔している」ユーザーの声も多数ある

アジアンタイヤ=全部ダメ、ではありません。

ただし「数字が書いてある=大丈夫」とは限らないのが現実です。

タイヤ選びで後悔しないためにも、“どこの基準で、どんな背景で作られた製品なのか”を見極める意識が大切です。

「安かったから…」で後悔しないように、タイヤ選びは慎重に。

それでは素敵なカーライフを^^

補足:アジアンタイヤでコストを下げたいあなたにアドバイス

どうしてもタイヤ代を抑えたい…という場面もありますよね。

そんなとき、アジアンタイヤを限定的な使い方に割り切って活用する方法もあります。

✅ アジアンタイヤが“あり”かもしれないケース

- 近場限定での移動がメイン

- 高速道路や長距離走行を避け、60km/h以下での市街地走行が中心なら、性能リスクも比較的抑えられます。

- 鉄ホイールで使用する(例:スタッドレス用など)

- 脱着時にビードが硬くても、鉄チンならホイールへのダメージをあまり気にせず済みます。

- 脱着時にビードが硬くても、鉄チンならホイールへのダメージをあまり気にせず済みます。

- “つなぎ”用途として割り切る

- すぐ車を買い替える予定がある、次のシーズンまでの仮履きなど、耐久性を求めない短期間の使用なら選択肢に入ります。

- すぐ車を買い替える予定がある、次のシーズンまでの仮履きなど、耐久性を求めない短期間の使用なら選択肢に入ります。

あくまで「どうしても安く済ませたい場合の妥協案」ではありますが、使い方を限定することで、最低限のリスクコントロールは可能です。

整備士の僕の立場的には、国産タイヤをはいてほしいな^^

タイヤの空気圧管理については、「窒素ガスは本当に効果があるのか?」という記事でも詳しく解説しています。あわせてチェックしてみてください。