冠水道路はどこまで大丈夫?整備士が教える『走行限界』と『壊れるパーツ』

豪雨でホイールの半分まで車が沈んでる!

早く車を移動しないと沈んじゃう!

ちょっとまてい!水没の基準はホイールじゃないぞ!

今記事を読んで勉強じゃ!

大雨や台風の日、「冠水した道路、通っても大丈夫かな?」と迷ったことはありませんか?

車は思った以上に水に弱く、ちょっとした判断ミスで 高額な修理、または廃車になることもあります

車が安全に走れる深さの結論から言うと“マフラーの下、目安としてドアの下あたりまで”。

それ以上の水位になると、排気や吸気の経路から水が入り込み、エンジンやミッションを壊してしまう危険があります。

さらに、フロアの上まで水が入れば「水没車」とみなされ、中古車市場でも事故歴あり扱い。

たとえ修理できても、カビや配線トラブルが残り、長く安心して乗り続けるのは難しいのが現実です。

この記事では整備士の僕が、現場で実際に見てきた経験も交えながら「車が水没するとどうなるのか」をわかりやすく解説します。

この記事を読むと、次のことがわかります。

知っているか知らないかで、豪雨時や水位が上がってきたときの行動は大きく変わります。

いざという時に慌てないためにも、まずは「どこまでが限界なのか」から見ていきましょう。

1章:車が走れる水深と、水に弱いパーツの限界を知ろう

車が水に浸かって走れなくなる一番の原因は、エンジンや駆動系に水が入ることです。

その入口となるのが「マフラー」や「ミッションやデフ」、そして内部をつなぐさまざまなパーツ。

ここでは、走行できる“水深の目安”と、水に弱い主要パーツの限界を順に見ていきましょう。

1-1. マフラーを通ってエンジンに水が侵入

マフラーはエンジンで燃焼した排気ガスを外に逃がすための通路です。

普段は「排気口だから水は入らないだろう」と思いがちですが、実はここが水に浸かると大きなトラブルを招きます。

エンジンが止まる(エンスト)だけなら再始動できることもあります。

でも水を吸い込んでしまうとウォーターハンマーが起きて、最悪はエンジン交換が必要になるんです。

だからこそ「マフラーが水に浸からないこと」が最低限のラインなんです。

マフラーは排気だから水が入らない思ってたら大間違い

1-2. インテーク(吸気口)から水を吸い込む危険

冠水した道路を走ると、たとえ水位が低くても車の下から波が発生します。

とくに対向車が通過したときなど、フロントガラスまで波がかかることもあります。

このとき、エンジンが空気を取り入れる「インテーク(吸気口)」に水がかかると、

最悪の場合、燃焼室に水が入り込みエンストを起こす危険があります。

インテークには空気をろ過する**エアクリーナー(フィルター)**が付いており、

すぐに水が侵入するわけではありません。

しかしフィルターが濡れると空気を吸い込めなくなり、

エンジンの燃焼に必要な空気が足りなくなるためエンストに繋がることがあります。

さらに水がフィルターを越えて内部に侵入した場合は、

シリンダー内に水が入り「ウォーターハンマー現象」が発生。

ピストンやコンロッドなどの内部部品が折損し、エンジンが一瞬で壊れるケースもあります。

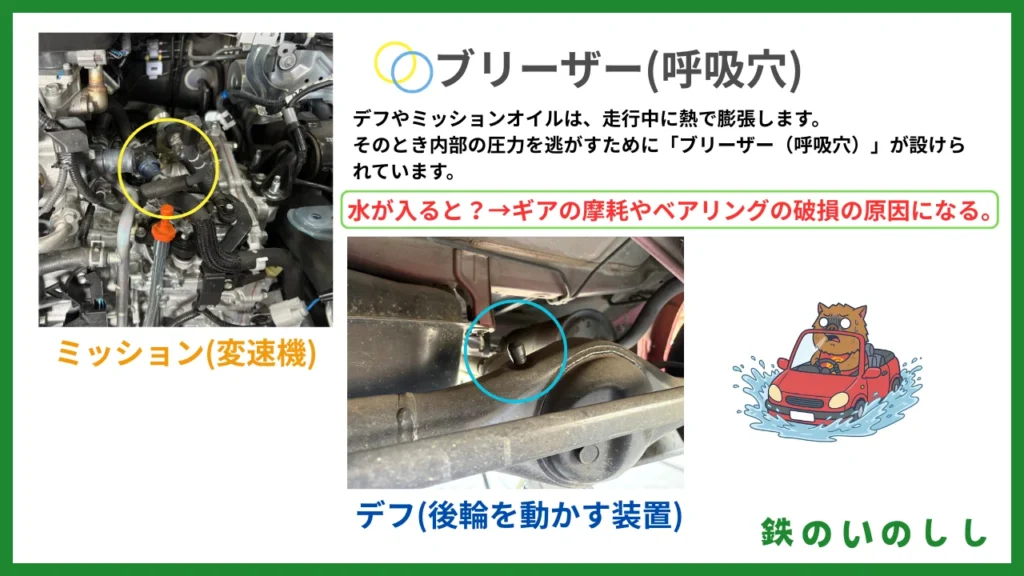

1-3. ミッションやデフに水が入ると修理費用が高額に

マフラー以外にも、車の駆動系は水に非常に弱い部分です。

特に ミッション(変速機)やデフ(後輪を動かすギア装置) は、オイルで潤滑されているため、水が入ると一気に劣化が進みます。

ミッション(変速機)

販売されている9割の車はオートマチック(AT)です。

ATは油の粘度を利用して走行しているので水が混ざると油の粘度が下がり走行できなくなります。

マニュアル(MT)は構造上、短距離なら走行できますが。

粘度が下がった油は耐摩耗性・冷却効果がなくなるので、ギア(歯車)は削れ&焼付きを起こすのでおすすめをしません。

ミッションが壊れたら、修理するより交換したほうがおすすめ!

実際に「修理したけど調子が戻らず、結局また不具合が出た」という話を聞いたことがあるよ

デフ(後輪を動かすギア装置)

ディファレンシャルギア(デフ)とはFR車や四輪駆動車に取り付けられている装置のことです。(エンジン → プロペラシャフト → デフ→ タイヤ)

デフに使われるオイルは粘度が高い(硬い)

これは内部のギアには大きな負担がかかるため破損を防ぐために必要な粘度なんですが、粘度が下がるとギアは削れ・焼付きを起こしてしまいます。

デフは早めに修理すれば治る可能性があるから違和感を感じたらすぐ点検してもらおう!

1-4. 配線やブレーキも浸水で寿命が縮む

エンジンや駆動系以外にも、水に弱い部品はたくさんあります。

ここでは、浸水でトラブルになりやすい代表的なポイントをまとめます。

ワイヤーハーネス(車両の配線束)・ECU(電子制御ユニット)

- シート下や床下にある配線やコンピュータは水に弱い

- 浸水するとショートや腐食で誤作動 → エンジン始動不能になるケースも

- 最近の車は電子制御が増えているため、ここが壊れると修理費は非常に高額に

ワイヤーハーネスは何mと長くて高価な部品なんだ!

エンジンルームだけでも4〜7万円してしまう

ブレーキ系統

- ブレーキフルード(水分を吸う性質あり)が劣化し、ブレーキが効きづらくなる

- ローターやキャリパーがサビるとフルード漏れや効き不良につながる

キャリパーのトラブルは分解修理 又は 交換が必要になって高額になることがあるよ

ホイールベアリング

- 水でホイールベアリングがサビてしまう

- 「ゴォー」という異音や焼き付きが起き、ベアリングが抜けてしまうこともあります

- 部品の値段は3000円から〜4万円(センサー付き)と幅広い

上記の写真はベアリングとABSセンサーの一体型だから部品だけでひとつ4万円近くするよ

内装(シート・カーペット)

- 一度水を吸うと乾きにくく、カビや悪臭が残りやすい

- 最近の車ではシートヒーターが搭載されていることが多く、濡れることで故障するケースもある

- 設定温度より高温になるなど、思わぬトラブルにつながる可能性がある

高級車は電動のシートレールが装備されてて、ここも水に弱い部品だね

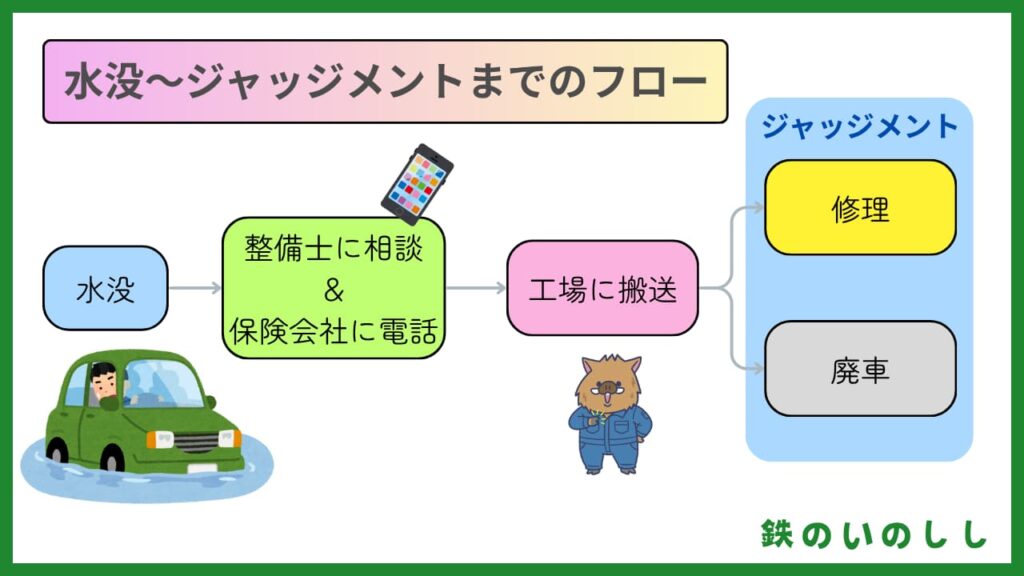

2章 水没したらどうすればいい?

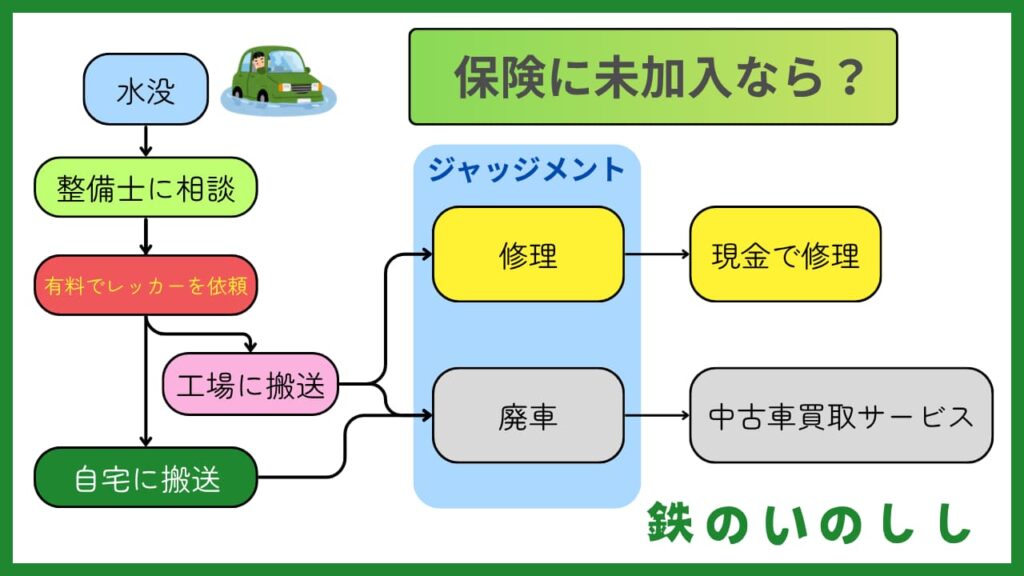

2-1 まずは整備士に相談する

水没直後は「エンジンをかければ動くかも」と思いがちですが、始動するとマフラーの内部に残った水を吸い込み、エンジンが壊れる可能性があります。

まずはロードサービスやレッカーを呼んで、整備工場に運んでもらいましょう。

専門家に診てもらうのが最優先です。

事前にアポを取ってね!

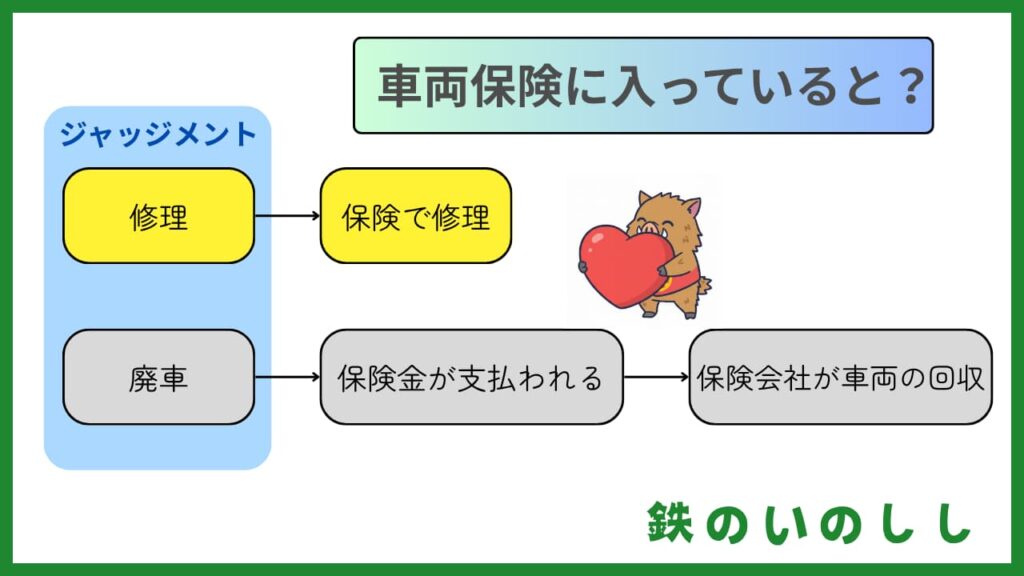

2-2 車両保険に入っていれば保険会社に連絡

車両保険は水没も補償対象になるケースが多く、フロア上まで浸水した車は「全損判定」になることもあります。

この判定は整備士ではなくアジャスター(保険会社の査定担当者)が行います。

最近では、スマホアプリで写真を送って見積もりを取れるサービスもあり、自宅や整備工場など場所を選ばず査定が受けられるようになってきています。

毎年、車両の水没のニュースをよく見るから車両保険もひとつの選択肢かもね

※等級や費用の話は3章で詳しく解説。

2-3 保険が使えない場合は廃車 or 中古車買取会社へ

車両保険に未加入の場合、修理代は高額になるケースが多いため現実的には廃車手続きをするか、水没車を専門に扱う中古車買取会社に相談するのがスムーズです。

最近では「水没車 買取」に特化した業者も増えており、複数査定をとって比較するのも有効です。

保険に未加入の場合は”自腹”でレッカーを頼むしかないね

3章 水没時は車両保険で補償されるが等級ダウンに注意

3-1. 水害で車両保険を使うと翌年は1等級ダウン

通常、事故で車両保険を使うと翌年は3等級ダウンが基本です。

一方、台風や豪雨による水没では1等級ダウン(事故有1年)にとどまります。

これは自然災害に対する軽減措置です。契約により例外があるため、加入先で確認しましょう

1等級ダウンは 1年で回復するから、保険料は1年で元通り!

3-2 全損か修理扱いかの判断基準(保険会社目線)

水没車が「全損」とされる基準は――

車両価格(時価) < 修理代

修理費が車両保険金額を超える、またはエンジン等の重要部品の浸水で修理不可と判断された場合です。

一方、被害が軽微なら修理扱いになることもあります。

例:フロントバンパー交換(軽自動車)4〜7万円 ── この程度なら車両保険を使わない方が得なケースも。

※「水没=必ず全損」ではありません。見積もり+アジャスター判断で最終決定されます。

3-3 冠水注意を無視すると自損事故扱いになる可能性

車両保険(自然災害)の適用には条件があります。

道路に「冠水注意」や「通行止め」の看板が出ている状況で無理に進入し、水没してしまった場合は注意が必要です。

最終判断はアジャスター。自然災害か、自損に近いかで等級ダウンも変わります。

まとめ

車は思った以上に水に弱く、少しの冠水でもエンジンや駆動系、配線や内装に大きなダメージを受ける可能性があります。

水没してしまったら、まずは整備士に相談し、車両保険の有無で次の対応を判断しましょう。

知っているかどうかで、大雨や台風時の行動は大きく変わります。

いざという時に慌てないためにも、今回のポイントをしっかり覚えておきましょう。

大切な愛車を守るために、「どこまでが限界か」を知っておくことが最大の予防策です。

整備士のひとりごと:僕ならこう判断する

僕の車が水没したとしてまず「その水に塩分が含まれているか」をチェックします。

1)台風や海沿いの地域 → 海水を含んでいる可能性が高く、数年後にサビ・配線不良が出るリスク大

2)田んぼや農地 → 肥料由来の塩素で同じく腐食が早まりやすい

3)ただの大雨 → 比較的長く乗れる可能性もある。

すぐに壊れるならまだ諦めがつくんですが、半年ごとにセンサーやベアリングが壊れるようだと修理費がかさみ続けます。

そのリスクを考えると、僕なら「塩分を含む水に浸かった車は手放す判断」を選ぶことが多いです。

もちろん壊れないケースもありますが、「塩分の影響はゼロじゃない」ことを覚えておいてほしいですね。